Archiv der Kategorie Konzert-Berichte

Hohenloher Zeitung am 21.11.2025

Nov. 22

Konzertprogramm 1. Juni 2025

Mai 31

Programm 1. Juni 2025

Mai 25

Der 1999 in Charkiw, Ukraine, geborene Geiger Dmytro Udovychenko gewann im vergangenen Jahr den ersten Preis beim renommierten Königin-Elisabeth-Wettbewerb für Violine in Belgien. Unter den zwölf Finalisten wurde er mit dem Internationalen Großpreis Königin Elisabeth – Königin Mathilde Preis ausgezeichnet. Dieser Preis umfasst neben einem Preisgeld zahlreiche Konzertauftritte sowohl in Belgien als auch international sowie die Leihgabe der ‚Huggins‘ Stradivari-Geige von 1708, bereitgestellt von der Nippon Music Foundation.

Den Grundstein für diesen herausragenden Erfolg und die internationale Karriere Dmytro Udovychenkos bildete seine musikalische Ausbildung an der Charkiv Special Music School unter Ludmila Varenina. Bereits damals erhielt er internationale Auszeichnungen und wurde zu Festivals eingeladen. Im Alter von 14 Jahren setzte er seine Studien bei Professor Boris Garlitsky an der Folkwang Universität der Künste in Essen, Deutschland, fort und trat 2022 in die Klasse von Christian Tetzlaff an der Kronberg Academy ein. In Meisterkursen mit namhaften Musikern wie Ana Chumachenco, Dmitry Sitkovetsky, Gary Hoffman, Gidon Kremer, Sir András Schiff, Stephan Picard und Leonidas Kavakos konnte Udovychenko seine Fähigkeiten stetig weiterentwickeln.

Sein Sieg beim Concours Reine Elisabeth ist der jüngste Erfolg einer Reihe glänzender Resultate bei prestigeträchtigen internationalen Wettbewerben. So errang er den ersten Preis beim Montreal International Violin Competition 2023, den dritten Preis beim Sibelius International Violin Competition 2022 und im selben Jahr den ersten Preis beim Singapore International Violin Competition. Darüber hinaus erhielt bereits 2017 den zweiten Preis und den EMCY Prize beim Jascha Heifetz International Competition 2017 in Vilnius, Litauen und im Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerb Hannover 2021 den zweiten Preis, den Publikumspreis und den Internet Community Prize.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Ouvertüre zur Oper Così fan tutte KV 588

Die jungen Herren, Ferrando und Guglielmo, sind empört. Während sie überzeugt die Treue ihrer Verlobten, der Schwestern Dorabella und Fiordiligi, preisen, hält der zynische Don Alfonso dagegen. Jeder wisse, dass es keine treuen Frauen gäbe, auch ihre Geliebten könnten untreu werden und genauso gut den jeweils anderen der beiden Freunde heiraten! Er schlägt eine Wette vor: 100 Zechinen für ihn, den welterfahrenen Mann, wenn es ihm innerhalb eines Tages gelingt, seinen Standpunkt zu beweisen. Die Freunde willigen ein und versichern, seinen Anweisungen zu folgen und gegenüber ihren Verlobten Stillschweigen zu bewahren. Don Alfonso heuert Despina an, die lebenspraktisch muntere, gerissene Dienerin der beiden Schwestern (Schon ein Mädchen von 15 Jahren muss die große Kunst verstehen, mit den Männern umzugehen…). Bis heute beschäftigt Cosi fan tutte die Musikwissenschaft. Die Meinungen bewegen sich zwischen empörter Kritik ob des unmoralischen Sujets bis zur grenzenlosen Bewunderung der musikalischen Umsetzung eines genialen Librettos. „Von der Musik ist, glaub ich, alles gesagt, daß sie von Mozart ist.“ schrieb der Wiener Korrespondent des Weimarer Journal des Luxus und der Moden im März 1790. Zeitlos und für alle gültig bleibt allein der Schluss: „Fortnato l’uom, che prende ogni cosa pel buon verso!“ Also: Glücklich der Mensch, der jedes Ding von der guten Seite nimmt.

Die Ouvertüre beginnt nach französischer Art mit einer langsamen Einleitung, die in den Bässen der abschließenden Takte das namensgebende Motiv der Oper vorstellt. Dann flattert und flirrt ein Presto los, das man kaum aufzufassen vermag, so schnell glitzert es vorüber, ein eigentliches Thema schält sich nicht heraus. Die Wirkung liegt in der zierlichen Instrumentation und dem rasenden Zeitmaß. Erst kurz vor Schluss erscheint noch einmal die nachdenkliche Tonfolge, um sich ins Gedächtnis einzubrennen: Co-si fan tut-te!

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

I. Adagio molto – Allegro con brio – II. Andante cantabile con moto – III. Menuetto. Allegro molto e vivace IV. Adagio – Allegro molto e vivace

Beethovens Name ist am stärksten mit dem Begriff der Sinfonik verbunden. Was früher nur ein Schaffenszweig unter anderen war, wird bei ihm zur zentralen Gattung, gleichsam zur Idee der Musik. llerdings wagt er sich erst in seinem dreißigsten Lebensjahr an diese musikalische Ausdrucksform heran, zunächst scheinbar ohne besondere Ambitionen, um sich dann mit der Eroica, seiner 3. Sinfonie, jeder Konkurrenz und jedem Vergleich zu entziehen. Die heiter beschwingte, schwärmerische Stimmung der 1. Sinfonie dürfte eng mit Beethovens Begegnung mit den zwei jungen ungarischen Schwestern Therese und Josephine Brunsvik, zusammenzuhängen, von denen ihn namentlich die jüngere sofort gefangen nahm. So erscheint der musikalische Stil dieser Sinfonie wohl vor allem durch die Adressatin bestimmt. Beethoven verlebte die wohl unbeschwertesten Wochen seines beschwerlichen Lebens, bis die „seligen Augenblicke“ ein jähes Ende fanden durch die Verheiratung Josephins mit einem dreißig Jahre älteren Grafen. Trotz ihres scheinbar traditionellen Habitus wurde die Erste von einigen Kritikern schon nach der Uraufführung am 2. April 1800 als Neubeginn der Sinfonik angesehen. Bereits der Anfang deutet dies an: In völlig ungewohnter Weise beginnt Beethoven die Sinfonie mit einem langem Dominantseptakkord, also mit einer Dissonanz, die sich nach der Subdominante der Grundtonart auflöst, um diese erst im 6. Takt des Stückes zu erreichen. Dafür strahlt das Allegro con brio des ersten Satzes in klarem C-Dur, durchpulst von einem feurigen Rhythmus, der in der Durchführung eine konflikthafte Zuspitzung erfährt. Das Thema des zweiten Satzes, Andante cantabile, klingt wie ein rheinisches Volkslied, wobei Beethoven die Einzigartigkeit dieses lyrischen Stückes durch eine raffinierte Verbindung mit dem Menuett erreicht. Der Dreiachteltakt mit seinem charakteristisch angebundenen Auftakt unterstreicht die Tanzschritte, wobei der polyphone Stimmeneinsatz den wechselnden Eintritt der Paare markiert. In der Durchführung scheint sich dieser Auftakt bis ins Bedrohliche zu verselbständigen, bevor die Schrittfolge in elegant eingeschlungener Figurierung zu ihrer alten Paarigkeit zurückfindet. Umgekehrt ist ausgerechnet dem als Menuetto bezeichneten dritten Satz kaum mehr etwas von einem Tanz anzumerken. Dieses Stück ist zweifelsohne Beethovens erstes sinfonisches Scherzo: impulsiv, feurig, neue tonartliche und rhythmische Ausblicke eröffnend. Witzig beginnt das Finale mit einem fünftaktigen Adagio, dessen zögernde Motivik vom Allegro molto e vivace mit Haydnschem Schwung aufgegriffen, aber bald in Beethovenscher Unbekümmertheit zu heftigsten Auseinandersetzungen gesteigert wird. Beethovens Neigung zur fugato-artigen Verdichtung der einzelnen Orchesterstimmen zeigt sich auch in diesem Satz, der mit strahlenden C-Dur Fanfaren schließt.

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Violinkonzert D-Dur op. 77

I. Allegro non troppo – II. Adagio – III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Johannes Brahms komponiert bereits als 15jähriger beachtlich und tritt erfolgreich als Pianist auf. Der zwanzigjährige Brahms geht mit dem ungarischen Geiger Eduard Remenyi auf Wanderschaft. Wie Handwerksburschen ziehen die beiden durch Norddeutschland und spielen in Sälen, Kirchen und Wirtshäusern. Am 30. September 1853 klopft Brahms an die Tür von Robert Schumann in Düsseldorf; die folgende Begegnung wird zu einer Sternstunde der Musikgeschichte; Schumann und seine Frau, Clara Wieck, sind überwältigt von den Manuskripten, die Brahms aus seinem Ranzen holt. Tief überzeugt greift der schon kranke Schumann noch einmal zur Feder und so lesen Deutschlands musikinteressierte Kreise bereits im Oktoberheft der Neuen Zeitschrift für Musik die prophetischen Worte: „Ich dachte, es wurde und musste einmal plötzlich einer erscheinen, der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen berufen wäre … Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege die Grazien und Helden Wache hielten … „.

Brahms Violinkonzert entsteht auf der Höhe seines Ruhmes, 45jährig komponiert er es fast gleichzeitig mit seiner 2. Sinfonie in Pörtschach am Wörthersee in Kärnten. Für seine Zeitgenossen unterschied sich dieses Konzert so sehr von den üblichen, dass ein Kritiker nach der Uraufführung am Neujahrstag 1879 in Leipzig schrieb, es sei kein Konzert, sondern eine Sinfonie mit obligater Geige. Der berühmte Violinist Pablo de Sarasate lehnte die Einstudierung ab, er denke nicht daran, mit der Geige in der Hand zuzuhören, wie die Oboe die einzige Melodie des Stückes blase, soll er zum Adagio gesagt haben. Konzert am ehesten mit einem Wie in einem guten Schauspiel bedingen der Part des Titelhelden und die ihn umgebende Geschichte einander auf kunstvollste Weise. Typisch für das Konzert ist sein weitgreifendes Melos, vor allem im breit angelegten ersten Satz Allegro non troppo. Die tiefen Streicher stimmen ein schreitendes, aus Dreiklangsbrechungen bestehendes erstes Thema an, das durch eine sehnsuchtsvolle Melodie der Oboen ergänzt wird. Das zweite Thema ist ein ausdrucksvoller, typisch Brahmsscher Gesang, das dritte ein stark akzentuiertes Streicherthema. Es gibt dem Solisten Gelegenheit zu kraftvoller Doppelgrifftechnik, die für viele Stellen des Werks charakteristisch ist. Außerordentlich eindrucksvoll entwickelt sich der gleichsam improvisiert wirkende Einsatz der Solovioline über einem mächtigen Orgelpunkt der Hörner. Wie der Gesang der Violine dann, von den Holzbläsern sanft geleitet, zum Hauptthema gelangt, lässt geradezu einzigartige Empfindungstiefe und Ausgewogenheit erfahren. Als wichtiges Gestaltungsmittel dient das innige Umspielen der Melodielinien oder deren beredtes Fortspinnen, aus dem sich neue wohltönende und tänzerische Weisen ergeben. Der zweite Satz Adagio ist wohl einer der schönsten langsamen Sätze des Komponisten. Der lang ausgesponnene Gesang der Oboe wird schließlich von der zart ornamentierenden Solovioline abgelöst. Deren Figurationen werden immer dichter, die harmonischen Wendungen immer kühner sie fuhren in leidenschaftlich vorgetragene edle Kantilenen, um zuletzt wieder in eine ruhige, elegische, erneut von der Oboe geführte Klangrede zu münden, die weniger abschließend wirkt, sondern vielmehr dem Hörer einen für Brahms so typischen „Ausblick“ gewährt. Der spritzige Schlusssatz Allegro giocoso, ma non troppo vivace wird durch höchste solistische Virtuosität glanzvoll belebt. Bald in Oktaven aufwärts stürmend, bald in rasenden Läufen abwärts gesteuert, findet er endlich ein lyrisch zartes Thema, dass sich zum Mittelpunkt des Satzes entwickelt und dabei vielfältig abgewandelt wird. Nach einer atemberaubenden Stretta schließt das Stück nach kurzem Retardieren in einer ganz unverwechselbaren Weise. Die überzeugende Geschlossenheit macht es zu einem Musterbeispiel seiner Gattung. Sehnsucht und Trost strömen aus diesem Konzert, Lebensbejahung und Leidenschaft. Der Elan des Finales zeigt die ungebrochene Aktivität und den starken Optimismus, die Brahms in dieser Lebensphase beseelten.

Sinfoniekonzert

März 19

1. Juni 2025 17.00 Uhr Kultura Öhringen

Programm

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Ouvertüre zur Oper Così fan tutte KV 588

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21

- Adagio molto – Allegro con brio

- Andante cantabile con moto

- Menuetto. Allegro molto e vivace

- Adagio – Allegro molto e vivace

Pause

Johannes Brahms (1833 – 1897)

Violinkonzert D-Dur op. 77

- Allegro non troppo

- Adagio

- Allegro giocoso, ma non troppo vivace

Orchesterverein Öhringen

Solist: Dmytro Udovychenko, Violine

Dirigent: Uwe Reinhardt

Hohenloher Zeitung 29.10.2024

Okt. 30

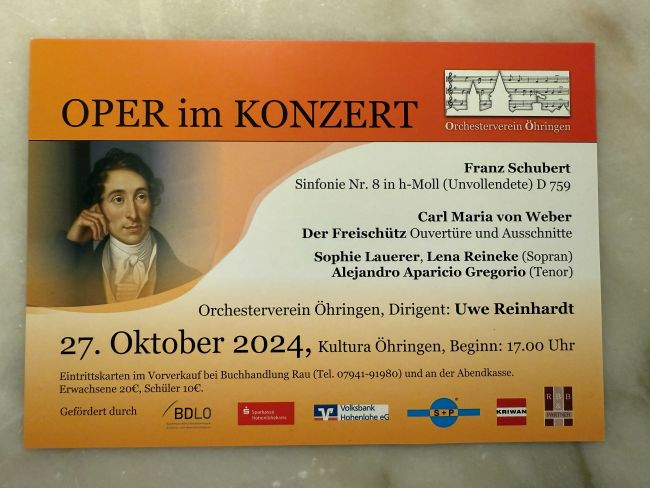

Konzertprogramm 27.Oktober 2024

Sep. 30

17.00 Öhringer Kultura

Franz Schubert: Sinfonie Nr. 8 h-Moll (Die Unvollendete)

Carl Maria von Weber: aus der Oper „Der Freischütz“

Ouvertüre

Auftritte aus dem 1. Und 2. Akt:

- Duett Agathe und Ännchen (Nr.6): „Schelm, halt fest…“

- Arie Max (Nr.3): „Nein, länger trag ich nicht die Qualen…“

- Ariette Ännchen (Nr.7): „Kommt ein schlanker Bursch gegangen…“

- Szene und Arie Agathe (Nr.8): „Wie nahte mir der Schlummer…“.

- Terzett Agathe, Ännchen, Max (Nr. 9): „Wie, was, Entsetzen!“

KONZERT AM 27. Oktober 2024

Sep. 29

Erstmals wird der Orchesterverein Opernausschnitte konzertant aufführen

Im Konzert erklingen aus der großen romantischen Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber neben der Ouvertüre Szenen und Arien mit jungen Sängerinnen und Sängern der Opernschule Stuttgart. Die fachübergreifende Opernschule an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart bereitet seit vielen Jahren mit großem Erfolg junge Menschen auf den Start einer Bühnenlaufbahn vor und bietet eine Ausbildung von hoher künstlerischer Qualität. In einem Masterstudiengang wird Schritt für Schritt Darstellungskunst erlernt mit Improvisation, Schauspiel und szenisch-musikalischer Arbeit, aber auch dramaturgisches Wissen vermittelt um historische und aktuell-gesellschaftliche Relevanz vieler Werke und ihre inhaltlichen Zusammenhänge. Die Opernschule versteht sich damit als „ein Scharnier für den idealen Übergang vom Studium in die Praxis“ (B. Schmitt).

Drei Absolventen dieser renommierten Ausbildungsstätte werden in unserem Konzert die Gesangspartien übernehmen.

Lena Reineke als Agathe

Lena Reineke – Sopranistin aus Frankfurt am Main – begann ihre musikalische

Ausbildung an der Musikschule Leiningerland in Grünstadt. Bereits früh wurde ihr Talent

erkennbar, als sie 2011 den ersten Preis im Kiwanis Wettbewerb in der Kategorie „Duo

Gesang-Klavier“ gewann.

Nach dem Schulabschluss absolvierte sie an der Folkwang Universität der Künste in

Essen einen Bachelor in Musikwissenschaft und Gesang wie auch in Gesangspädagogik.

Daraufhin spezialisierte sie sich im Masterstudium Operngesang an der Hochschule für

Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main, welches sie 2021 mit Auszeichnung

beendete. Weitere Studien führten sie zur HMDK Stuttgart, wo sie 2024 ihr

Bühnenexamen absolvierte.

Ihre künstlerische Ausbildung wurde durch Meisterkurse bei renommierten

Künstlerinnen wie Petra Lang und Catherine Foster bereichert. Sie trat in bedeutenden

Rollen auf, u. a. als Blanche in Poulencs Dialogues des Carmélites, Erste Dame in

Mozarts Die Zauberflöte und Die Frau in Schönbergs Erwartung Op. 17. Aber auch im

Konzertanten Bereich ist sie regelmäßig zu hören.

Lena Reineke ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbands Stuttgart (2023) und seit

der Spielzeit 2021 mit der TourneeOper Mannheim in Kinderopern deutschlandweit

immer mal wieder auf Tournee von Grundschule zu Grundschule. Im Sommer 2024 hat

sie zudem im Festspielchor der Bayreuther Festspiele mitgewirkt.

Sophie Lauerer als Ännchen

Die Augsburger Sopranistin Sophie Lauerer studiert seit 2023 im Master an der Opernschule

Stuttgart unter Prof. Ulrike Sonntag und Prof. Bernhard Epstein.

Zuvor absolvierte sie Ihren Bachelor of Arts unter Prof. Werner Güra an der Zürcher

Hochschule der Künste.

2020 schloss sie daneben eine Ausbildung zur Staatlichen Chor-und Ensemble Leiterin ab.

Ihre musikalische Ausbildung wurde durch Impulse von Sängern, Pianisten, wie Angela

Denoke, Yvonne Neef Christoph Homberger, Christoph Berner, Hans Adolfsen ergänzt.

Ihre Konzerttätigkeiten umfassen zahlreiche Auftritte darunter Opern und Liedabende sowie

Oratoriums Konzerte.

Im Wilhelma-Theater Stuttgart trat sie als Ida in der Operette „Die Fledermaus“ von

Johann Strauß, sowie als Musetta in der Oper „La Boheme“ von Giacomo Puccini.

Neben Ihrer solistischen Tätigkeit unterrichtet sie bei den Augsburger Domsingknaben und

gibt Stimmbildung bei der Concordia in Schmieden.

Seit 2023 ist sie Stipendiatin bei Yehudi Menuhin Live Music Now e.V..

Alejandro Aparicio als Max

Der spanische Tenor Alejandro Aparicio begann 2012 seine Ausbildung als Solist am Conservatorio Arturo Soria in Madrid. Im Jahr 2018 tritt er in die Escuela Superior de Canto de Madrid ein, wo er von Lehrern wie Cristina Gallardo-Dômas, Susana Cordón und Sara Almazán lernte. Außerdem studierte er am renommierten Conservatorio di Bel Canto Luigi Cherubini in Florenz am Lehrstuhl von Maestro Gianni Fabbrini. Derzeit ist er Student des Master Oper an der Opernschule der HMDK in Stuttgart bei Silvia Koncza. Er hat am ersten Opera Estudio de Málaga, an der Sommerakademie Lotte Lehman in Deutschland und an der Academie Allevard Les Bains in Frankreich teilgenommen.

Als Haupttenor debütierte er in Produktionen wie „Bastien und Bastienne“, „Così fan tutte“ und „Don Giovanni“ von W. A. Mozart, „La Bohéme“ von G. Puccini, „Las Bodas de Juanita“ von R. Chapí, „La Traviata“ von G. Verdi, „Die Fledermaus“ von J. Strauss oder „El Gitano por Amor“ von M. García in Theatern wie Teatro Cervantes (Málaga, Spanien), Teatro Liceo (Salamanca, Spanien), Teatro Niccolini (Florenz, Italien), Teatro Bauer (Madrid, Spanien), Wilhelma Theater (Stuttgart, Deutschland), La Fabrique Opéra (Grenoble, Frankreich).